1.项目简介

1.1项目背景

1.1.1产品简介

本项目为电、氢、醇一体化项目,采用风光发电、绿电制绿氢、绿氢制绿氨、利用回收生物质锅炉烟气分离出的二氧化碳和氢气生产绿色甲醇,建成后风电发电800MW、光电装机容量200MWp、储能150MW/300MWh,可每年产10万吨氢气和 56万吨合成氨以及50 万吨绿色甲醇。

1.1.2市场前景

(1)新能源市场现状分析

新能源主要包括水能、太阳能、风能、氢能、核能、生物质能、地热能等。根据数据显示,当前全球新能源细分市场结构主要还是由太阳能和水力发电构成,截止 2023 年全球太阳能发电累计装机 14.18 亿千瓦,占全球各类型新能源发电累计装机容量的 33.31%,占全球新能源发电份额比重最大。中国可再生能源发展不断实现新突破,装机容量和发电量均取得了显著增长。到2023年末,可再生能源装机再创新高,达到14.5亿千瓦,占全国发电总装机比重的一半以上,彰显出我国可再生能源和新能源发展的强大动能和坚实足迹。

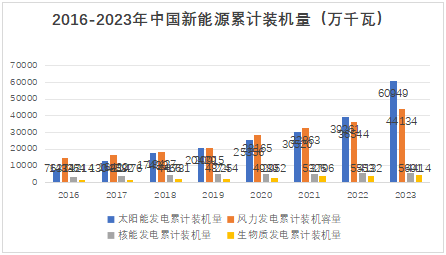

风力发电累计装机量:2023年,装机容量达到44134万千瓦,同比增长20.7%。新增装机7937万千瓦,同比增长59.3%,创历史新高,其中,陆上风电新增7219万千瓦,海上风电新增718.3万千瓦。太阳能发电累计装机量:装机容量达60949万千瓦,同比增长55.2%,新增并网太阳能发电装机超过2亿千瓦,核能发电累计装机量:装机容量为5691万千瓦,同比增长2.4%。新增商运核电机组2台,新开工核电机组5台,在运核电机组55台,总装机容量57吉瓦。发电量4347.2亿千瓦时,同比增长4.1%,占全国累计发电量的近5%。生物质能发电累计装机量:并网装机容量约4414万千瓦,较上年增加282万千瓦,2023年上网电量约1667亿千瓦时。

近年来,中国光伏发电行业一路“高歌猛进”,新增并网规模呈现倍速增长趋势,且行业呈现多元化发展态势,各省新增装机规模差异显著,集中式和分布式光伏在地理分布上各具特点。因地制宜,结合我国各区域自然条件、用电特性等性质,针对性发展不同类型光伏,既充分利用西部资源发展大型光伏基地,又在用电负荷中心推广分布式应用,双轨并进共同推动光伏产业的快速发展。

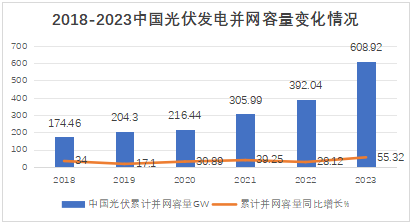

中国光伏新增并网容量大幅增加。2018-2023年,我国光伏发电累计并网容量始终保持增长趋势,2023年我国光伏发电累计并网容量达608.92GW,新增并网容量达216.88GW,同比增长首次超过100%,高达147.45%。

新能源行业在中国能源结构中占比不断提升,作为新能源产业链的关键环节,新型储能技术正发挥着越来越重要的作用,不仅增强了能源系统的稳定性和灵活性,也推动了整个新能源行业的创新发展。2023年,我国新型储能技术呈现规模化、多元化发展态势,为新能源产业的持续扩张提供了有力支撑。

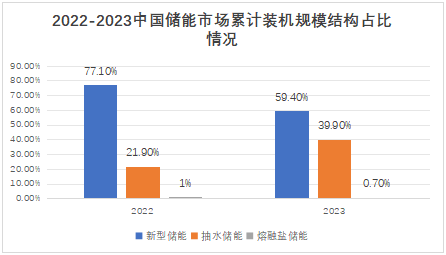

中国新型储能市场快速发展,技术结构优化升级。2023年,中国储能累计装机功率约为83.7GW,已投运装机超3000万千瓦。其中,新型储能贡献最大(占比59.4%),累计装机功率约为32.2GW,同比增长196.5%。抽水蓄能占储能装机总量的39.9%,累计装机功率约为50.6GW,同比增长10.6%。

中国的新能源主要集中在“三北”地区,而用电需求则集中在中东部,需要增强跨区域输电能力,特别是特高压技术,以实现电力的有效输送。2024年国家电网公司投资规模将超过5000亿元。在技术进步和政策支持下,新能源产业将持续向好发展。

随着储能市场的日渐蓬勃,国家大力支持大容量的新型储能项目,大型化是配置灵活的电化学储能技术在电力系统中发挥主导作用的必经之路。同等规模下,储能器件的大容量可以减少单体电池使用数量,降低单体电池一致均衡的难度,从而降低电池发生热失控乃至起火的概率。

(2)氢能市场需求

氢气作为地球上最重要的元素之一,主要以化合态的形式存在,其单质形态——氢气,是清洁、高效的能源载体。近年来,随着全球对清洁能源的需求日益增长,氢气及其相关技术得到了广泛关注。特别是在碳达峰和碳中和的大背景下,氢气作为二次清洁能源,被视为“21世纪终极能源”。

近年来,中国氢能行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。根据统计,2024年我国共有22个省级行政区将氢能写入政府工作报告,各地区从不同侧重点积极发展氢能。2024年以来,我国家级层面在氢能行业发布了大量的政策,政策覆盖了行业标准制定、技术研发、设备推广、城市公交更新、氢能运输等多个方面,旨在推动氢能产业健康、有序、可持续发展。

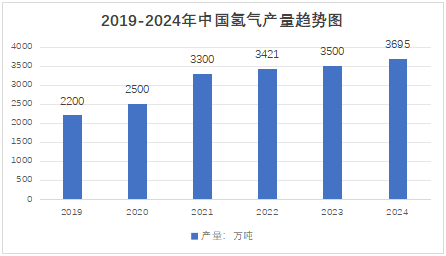

在政策和市场的双重推动下,中国已成为世界上最大的制氢国。截至2023年底,全国氢气产能约4900万吨/年,产量约3500万吨,同比均增长约2.3%。2024年中国氢气产量达到3695万吨。

在碳中和目标下,到2060年,我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右,在终端能源消费中的占比约为20%。其中,工业领域用氢占比仍然最大,占总需求量的60%。

(3)合成氨的市场需求

中国氨化工行业经历了导入期、发展期,目前处于成熟阶段,2015年以来进入了产业结构调整阶段,液氨的产量呈先上升、后下降、再上升的趋势。2022年,我国合成氨产量为5321.01万吨,2023年,我国合成氨行业产量达到5489.36万吨。

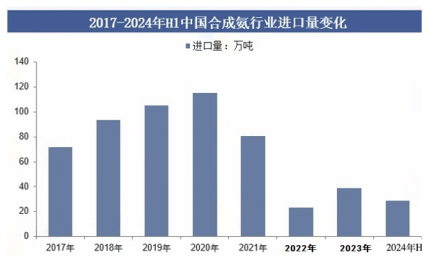

中国合成氨行业的进口量在近年来呈现下降趋势。2022年一季度,合成氨的进口总量大幅下降至7.96万吨,与去年同期相比下降了77.55%。到了2023年,进口量进一步减少,12月份的进口量为4.12万吨,同比上涨170.75%,但相较于上月有所下降。2024年5月,合成氨的进口量为5.26万吨,同比下跌了48.69%,而1-5月份的累计进口总量为25.87万吨,同比下跌了18.25%。

中国合成氨行业的表观消费量近年来呈现逐年增长的趋势,主要得益于合成氨在农业(尿素等氮肥)和工业(如车用尿素和电厂脱硫脱硝等环保领域)的广泛应用,以及国内合成氨产能的持续扩张和市场需求的逐步增长。

预计到2025年,世界合成氨消费量达到约19955 万吨,比 2020 年增加 2600 万吨,其中随着中国工业需求的增长,合成氨消费量将恢复增长,2025 年消费量比 2020 年增加 600 万吨以上。中南美洲增长速度最快,达到 11.5%,墨西哥、东北亚其他地区(除中国和日本外其他国家和地区)、加拿大增长幅度都超过 5.0%。

从宏观产业政策看,新建以石油、天然气为原料的氮肥,采用固定层间歇气化技术合成氨,铜洗法氨合成原料气净化工艺被列入限制类。天然气常压间歇转化工艺制合成氨被列入淘汰类。除此之外的合成氨为允许类。但是在某些省份,如内蒙古、江西、河南、山东等已经明确发布政策对合成氨或者氮肥产能进行限制,不再新增,其他许多省份在审批合成氨产能时控制也十分严格。在严苛的产业政策限制下,绿氨成了市场的宠儿。目前统计绿氨产能已超过 329 万吨。

氨的特性适合储运氢。氨比氢气更容易液化,常压下氨气在-33℃可以液化,而氢气需要低于-253℃,且同体积的液氨比液氢多至少 60%的氢。氨的储运基础设施完善。氨有管道、船舶等多种运输方式,其中通过液氨运输一千克氢的远洋运输的成本为0.1-0.2 美元,低于通过管道和轮船的氢运输渠道。氢作为清洁能源具有较大发展潜力,作为氢载体的氨未来可期。在目前关注度较高的零碳能源中,绿氨动力船舶能量密度大大高于氢气,且可利用现有氨供应链和基础设施,在集装箱船等大型船舶远航领域具有较好的推广应用前景。据英国劳氏船级社预测,在 2030-2050 年间,氨能作为航运燃料的占比将从 7%上升为 20%,取代液化天然气等成为最主要的航运燃料;其次为氢能,占比将从 2030 年的8%上升为 19%,与氨能的重要性相当。

绿氨一方面可以作为绿氢的载体,解决氢储运难题;另一方面,绿氨也可以直接应用于燃料电池或者作为燃料燃烧。2022 年 2月,国家能源局《“十四五”新型储能发展实施方案》提出发展氨储能技术;8月,工信部《工业领域碳达峰实施方案》提出氨燃料概念。国内外企业和科研机构积极探索氨用于高温窑炉燃料,氨燃烧发电,氨燃料船舶,氨燃料电池等。绿氨产业将迎来蓬勃发展。

(4)绿色甲醇的市场现状

截至2024年6月27日,全球规划中的绿色甲醇项目共有102个,合计规划产能约1327万吨/年。大多数项目仍处于研究和规划阶段,运营中的项目有11个,建造中的项目有5个,规划中的项目有13个,公布或可研阶段的项目有73个。从国家分布来看,西班牙、丹麦和美国是布局绿色甲醇最多的三个国家,项目数分别为13、10和10。技术路线方面,电制甲醇项目占主导地位,生物质制甲醇项目次之。

中国是全球最大的甲醇消费与生产国,2023年中国甲醇总产能为1.05亿吨,占全球近60%。尽管中国拥有庞大的工业体系,国内甲醇需求巨大,但依然依赖进口,2023年进口量约为1455万吨。在“双碳”目标推动下,中国绿色低碳甲醇项目进展迅速。截至2024年8月底,中国绿色低碳甲醇项目累计超过90项,规划产能超过2400万吨,总投资近4300亿元。已开工的项目以中小型为主,主要集中在东北和内蒙古地区,风电或风/光一体成为主要电力来源。

绿色甲醇作为低碳燃料,在汽车燃料、燃料电池、船舶燃料、有机添加剂等领域具有巨大潜力。国际海事组织已通过相关减排战略,推动绿色甲醇在船舶燃料中的应用。此外,绿色甲醇的生产成本正在逐步降低,随着绿电成本的下降和生产规模的扩大,其经济性将进一步提升。

1.1.3技术分析

不局限于当前技术,如入驻企业有创新技术,则采用入驻企业技术,该技术分析仅作为参考。

(1)制氢技术:PEM电解槽的运行电流密度通常高于1A/cm2,至少是碱水电解槽的四倍以上,具有效率高、气体纯度高、绿色环保、能耗低、无碱液、体积小、安全可靠、可实现更高的产气压力等优点。

(2)制甲醇技术:项目拟选择西南化工研究设计院的基于铜系催化剂的二氧化碳加氢制甲醇技术,西南院“低能耗两段式二氧化碳加氢制甲醇技术”顺利通过中国石油和化学工业联合会组织的科技成果评价,该成果总体技术处于国际先进水平,其中催化剂性能达到国际领先水平。

1.1.4项目建设的有利条件

(1)政策优势

2024年国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》提出,深入落实双碳目标任务,大力推进非化石能源高质量发展,巩固扩大风电光伏良好发展态势,稳步推进水电核电开发建设,持续完善绿色低碳转型政策体系,加快培育能源新业态新模式,持续推动重点领域清洁能源替代。加强新型储能试点示范跟踪评价,推动新型储能技术产业进步。编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策,有序推进氢能技术创新与产业发展,稳步开展氢能试点示范,重点发展可再生能源制氢,拓展氢能应用场景。推动有条件的工业园区实施低碳零碳改造,推广综合能源站、源网荷储一体化等绿色高效供用能模式。因地制宜探索实施新能源微电网、微能网、发供用高比例新能源应用等示范工程。

2022年国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》中提到,在具备条件的工业企业、工业园区,加快发展分布式光伏、分散式风电等新能源项目,支持工业绿色微电网和源网荷储一体化项目建设,推进多能互补高效利用,开展新能源电力直供电试点,提高终端用能的新能源电力比重。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系,壮大光伏电力生产型消费者群体。推进高效太阳能电池、先进风电设备等关键技术突破,加快推动关键基础材料、设备、零部件等技术升级。推动退役风电机组、光伏组件回收处理技术和相关新产业链发展,实现全生命周期闭环式绿色发展。

《吉林省工业发展“十四五”规划》明确指出,围绕“制、储、运、加、用”氢全链条,推动氢能装备、氢燃料电池研制。支持智能换热机组、新型高效节能换热器研发。推进大气污染治理、水污染治理、固体废物处理等环保设备加快发展。培育新能源系统解决方案供应商,建设新能源装备研发制造基地。

《“氢动吉林”中长期发展规划(2021-2035年)》提出,将氢能产业作为培育发展战略性新兴产业的重点。以吉林市、白城市、松原市化工产业为基础,开展 “绿色吉化”(氢基化工)类项目示范,构建多元化氢源供应及碳纤维材料等行业辅助体系,扩展化工产业业务版图。

《吉林市招商引资政策》中明确吉林市产业投资引导基金投资项目应符合国家和相关产业政策及发展规划,重点投向吉林市“6411”产业规划中旅游、医药健康、航空、信息技术、新材料、先进装备制造、生物技术、节能环保、新能源、文化创意、现代农业、现代服务业等相关产业,以及市政府重点扶持发展的其它领域。引导基金除采取参股设立子基金的投资方式之外,也可以采取跟进投资、直接投资等方式;对新引进的符合条件的招商项目,按照国家、省现行税收政策,享受税收减免。对吉林市贡献率较大的项目,依据《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》(国发[2015]25号)文件精神,由相关部门协助企业依法合规申请税收减免;设立工业企业发展专项资金,鼓励引进“6411”产业体系中化工、汽车、冶金、农产品加工等传统产业的符合国家产业政策、产业支撑强、带动作用明显的重大项目;鼓励引进医药健康、新材料、先进装备制造、电子信息等新兴产业。在生产要素配置上给予重点倾斜,优先推荐国家、省相关专项资金支持。

(2)资源优势

吉林市水电、风能、太阳能、生物质能、油页岩等资源发展潜力较大。吉林市境内水系发达,水电资源充沛,由松花江、拉林河、牡丹江3个水系的部分河段和支流组成。年可利用水资源量为170亿立方米,人均水资源量是全国平均水平的1.8倍、北方城市的5.4倍,既可充分发展水电项目,也具备建设大型抽水蓄能电站的条件。各地区风电的等效满负荷上网小时数主要分布在2000小时-3300小时区间不等。吉林市位于吉林省中部,太阳能总辐射量在4800-5000兆焦耳/平方米之间,全市各地区辐射量基本相同。年日照分布与太阳辐射分布基本一致,年平均发电小时数1320小时。吉林市是全省重要的粮食生产基地,农作物秸秆及林业加工剩余物资源丰富,生物质能源化利用条件优越。其中:农业秸秆资源年产量653万吨、林业资源年产量150万吨,均可用于发展生物质能源。松花江流域水资源条件丰富,区域地震地质、工程地质条件稳定,为发展核能提供了有利条件,并且前期已在舒兰亮甲山、蛟河松江以及桦甸点将台进行了核电项目选址,同时就推进核能供热小堆项目进行了研究,具备一定的开发核能资源基础。

全市电源装机容量672.1万千瓦,“十四五”期间新增装机327.9万千瓦,年均增长8.3%,其中:燃煤发电307万千瓦,占30.7%;燃气发电86万千瓦,占8.6%;风电154万千瓦,占15.4%; 光伏发电70万千瓦,占7%;水电350万千瓦(常规水电320万千瓦,抽水蓄能30万千瓦),占35%;生物质发电27万千瓦,占2.7%;垃圾发电5.8万千瓦,占0.6%;新能源和可再生能源装机占总装机60.7%。预计2025年发电量206.3亿千瓦时,城乡电网总变电容量达到4891.1兆伏安。

龙潭经济开发区坐落在吉林市北部,龙潭经济开发区规划面积16.66平方公里,可开发土地资源存量大,新增用地、储备用地可满足新上项目需求,用地价格在东北41个城市中处于低价位。

(3)产业优势

龙潭区工业基础雄厚。新中国的第一桶染料、第一袋化肥、第一炉电石在这里诞生,是新中国化学工业的摇篮、共和国的化工长子,是新中国“一五”期间国家重点建设的老工业基地之一、全国最大的化工原料生产基地之一,是中国化学工业长吉图产业区、国家级新型工业化产业示范基地、国家碳纤维高新技术产业化基地,是我国北方地区最大的ABS 生产基地。甲甲酯、丙烯腈、ABS、苯乙烯、丁苯橡胶等位居全国前三的化工生产装置25套,13套化工生产装置产能居全国前列,年原油加工能力1000万吨,乙烯生产能力85万吨。

吉林市化学工业循环经济示范园区、龙潭经济开发区中有中国石油吉林石化公司、吉林建龙钢铁有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司、吉林晨鸣纸业有限公司等多家大型工业企业及73户规模以上工业企业坐落其中,形成具有较强竞争力的化工、冶金两大主导产业集群,工业产值占全市的一半以上,工业核心区地位日益凸显。

(4)人才优势

龙潭区内有本专科院校5所,化工科研、设计单位6所,其中吉化研究院、吉化设计院在化工科研及设计领域在我国处于先进水平,这些院校为生产企业提供了源源不断的人才支持。

同时吉林市拥有一大批高素质的产业化工人,经过企业及公益机构培训后每年向社会输送技能型人才1万多人,为社会培训各类人员2万多人次。劳动力资源优势明显,熟练技工所占比例在东北城市群中处于较高水平,劳动力正值红利期,劳动力成本相对较低,有大批高素质的产业工人队伍,可满足各类企业需求。

(5)区位交通优势

龙潭区是长吉图开发开放先导区、长吉一体化战略的重要支撑区域。2020年4月,经省政府批复,同意龙潭经济开发区为省级开发区。吉林龙潭经济开发区位于吉林市区西北部,龙潭区东部与蛟河市接壤,东南与丰满区相连,南部和西部与昌邑区隔江相望,北部与舒兰市毗邻,位于长吉图开发开放先导区的中间位置,处在环渤海经济圈辐射范围内,距离长春经济圈和城市圈不超过100公里,龙潭区幅员面积1208.9平方公里。长春—珲春高速公路在开发区内设有入口,开发区至长春88公里,至沈阳446公里,至大连港861公里,距吉林机场20公里,距吉林火车站6.5公里,距编组站吉林北站1.5公里。开发区南区已建成以汉阳南街与徐州西路为主干道的公路网,而且区内有铁路专用线。方便的交通环境,为开发区内的客流、物流畅通流动提供了强有力的保障。

1.2项目建设内容及规模

1.2.1建设规模

项目占地70万平方米。建成后风电发电800MW、光电装机容量200MWp、储能150MW/300MWh,可每年产10万吨氢气和56万吨合成氨以及50 万吨绿色甲醇。

1.2.2建设内容

项目总建筑面积71万平方米,主要建设 800MW 风电工程(含升压站、架空线路)、200MWp光伏工程、150MW/300MWh储能工程;绿氢生产中心主要建设50套1000Nm3/h 碱液电解制氢装置、100套200Nm3/h水电解(PEM)制氢装置、1万吨球罐储氢装置及相应配套工程;合成氨区域主要配置合成氨装置、空分装置、生物质锅炉、氨储存、液化气罐区;绿色甲醇生产中心主要建设气化+POX、冷却、脱硫、合成气压缩、甲醇合成、甲醇精馏、废气焚烧等装置及相应配套工程。

1.3项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

本项目总投资为1300000万元,其中:建设投资910000万元,流动资金390000万元。

1.3.2资金筹措

企业自筹。

1.4财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后,年销售收入2600000万元,利润325000万元,投资回收期7年(税后,含建设期2年),投资利润率25%。

说明:表中“万元”均为人民币

1.4.2社会评价

本项目为吉林市首个电氢醇一体化项目,项目对于吉林市未来项目的建设具有一定的指导意义。

该项目通过采用风光发电、先进的PEM制氢和碱液电解水技术,规模化制取绿氢、绿氨,并进一步转化为醇类产品,有助于加速实现我国双碳目标。这一过程中,绿氢作为清洁能源的载体,能够替代传统的化石能源,从而改善我国以煤为主、原油和天然气对外依存度高的能源现状。电氢醇一体化示范项目的建设将促进相关技术的创新和升级。通过采用多项领先技术,如风光氢氨醇一体化匹配技术、多稳态柔性合成氨技术等,将推动氢能产业的技术进步和产业升级。同时,该项目的实施还将为氢能装备制造业的规模化发展创造先发优势,为我国氢能产业的快速发展提供有力支撑。

1.5合作方式

合资合作,其它方式可面议。

1.6需外方投资方式

资金,其它方式可面议。

1.7项目建设地点

吉林省吉林龙潭经济开发区。

1.8项目进展情况

对外招商。

2.合作方简介

2.1基本情况

名称:吉林龙潭经济开发区管委会

地址:吉林龙潭经济开发区

2.2概况

龙潭经济开发区坐落在吉林市北部,龙潭区境内,是长吉图开发开放先导区、长吉一体化战略的重要支撑区域。以冶金、化工、新材料、高端装备制造业为主导产业。2023年,开发区规模工业总产值实现191亿元。

2.3联系方式

邮政编码:132000

联 系 人:于学明

电 话:+86-13704316345

电子邮箱:804196585@qq.com

项目所在市(州)联系方式:

联系单位:吉林市商务局投资促进服务中心

联 系 人:姜雨秀

联系电话:+86-432-62049694

+86-15804325460

电子邮箱:jlstzcjfwzx@163.com