1.项目简介

1.1项目背景

1.1.1产品简介

本项目占地面积40万平方米,年利用秸秆150万吨,产出航空煤油30万吨、溶解浆37.5万吨;产出甲醇25万吨、300万吨饱和蒸汽以及21兆瓦的发电量。

生物航煤燃烧过程中释放的二氧化碳相对较少,有助于减少航空业的碳排放量,降低对全球变暖的影响。生物航煤具有更高的密度,可以在不改变飞机油箱体积的前提下,有效地提高飞行器的航程和载荷。

溶解浆是高纯度的精制浆,是生产纤维素衍生物的原材料。秸秆资源丰富,价格低廉,能够降低生产成本。使用秸秆作为原料有助于减少木材消耗,推动农业废弃物的资源化利用。

秸秆碳化制甲醇过程中,秸秆被完全利用,不会浪费任何资源。甲醇作为一种高效的燃料,可以提高能源利用效率,同时秸秆碳化制甲醇还可以为农民提供额外的收入来源。

1.1.2市场前景

(1)生物质能产业现状分析

生物质能是指利用生物质原料所具有的生物质能进行的发电或其他形式的能源利用,属于可再生能源的一种。生物质资源来源广泛,主要包括林业资源、农业资源、生活污水和工业有机废水、城市固体废物和畜禽粪便等五大类。生物质能发电作为生物质能利用的主要方式之一,主要包括直接燃烧发电、气化发电和耦合发电等形式。

生物质能发电起源于20世纪70年代的石油危机,丹麦率先推行秸秆燃烧等生物质发电技术,随后在全球范围内逐步受到重视。近年来,随着全球能源转型和环保意识的提高,生物质能发电产业规模持续增长,已成为国际能源转型的重要力量。

生物质能产业主要包括生物质发电、生物质供热、生物天然气、生物液体燃料等多个细分领域。生物质发电是最主要的利用方式,其中垃圾焚烧发电、农林生物质发电和沼气发电是主要形式。此外,生物质能还可以用于生产生物基化学品和生物基材料等高附加值产品。

生物质发电:包括直接燃烧发电、气化发电和耦合发电等。直接燃烧发电主要利用农林废弃物和垃圾进行燃烧发电;气化发电则是通过气化装置将生物质转化为可燃气体进行发电;耦合发电则是将生物质与其他燃料相结合进行发电。

生物质供热:生物质供热是利用生物质能进行供暖的方式,具有绿色低碳清洁经济的优势,是替代县域及农村燃煤供热的重要措施。

生物天然气:通过生物质发酵产生沼气,再经过提纯处理得到生物天然气,可用于替代化石天然气。

生物液体燃料:通过生物质转化技术生产生物柴油、生物甲醇等液体燃料,可用于替代传统燃油。

生物质的纤维素部分可以用于生产纸浆和纤维板等工业产品,尤其在环保和可持续发展要求日益提高的情况下,秸秆作为替代木材的原料具有潜力。

生物质能产业链上游为燃料资源及辅助设备,主要包括生物质燃料(如秸秆、垃圾等)和生物质发电设备(如锅炉、汽轮机、辅机等)。中游为生物质能的转化和生产,包括生物质热化学转化、生物质生物化学转化和生物质直接燃烧发电等,参与主体为生物质能发电企业。下游为生物质能产品的应用和销售,包括发电、供热、供气等领域,参与主体为国营电网企业和其他能源用户。

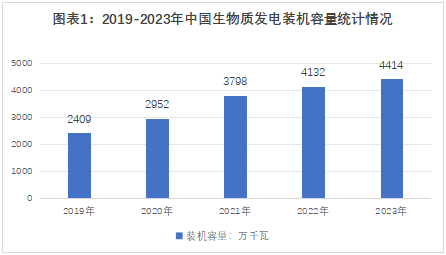

截至2023年底,全国可再生能源发电新增装机容量3.05亿千瓦,总装机容量达到15.16亿千瓦,发电量近3万亿千瓦时。其中,生物质发电全国并网装机容量约4414万千瓦,较上年增加282万千瓦。

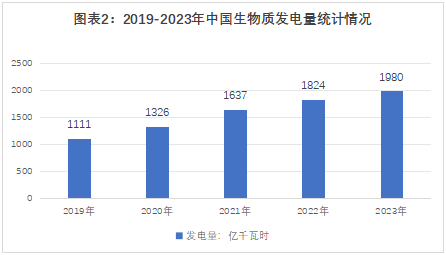

2023年我国生物质发电量约1980亿千瓦时,较上年增加156亿千瓦时;年上网电量约1667亿千瓦时,较上年增加136亿千瓦时。

2024年底生物质能市场规模达到2274.81亿元。预计到2030年,全球生物质发电市场规模将进一步增长,生物质燃料产业产量也将大幅增加。

国家高度重视生物质能的发展,出台了一系列鼓励政策和规划。例如,国家发改委、国家能源局等部门发布了《关于促进生物质能供热发展的指导意见》等文件,明确提出生物质能的发展目标和政策措施。此外,随着“双碳”目标的提出,生物质能作为零碳能源,在能源转型和碳中和进程中具有重要作用,政策扶持力度将进一步加大。

近年来,生物质能发电技术和转化技术不断取得突破,生物质能利用效率不断提高,生产成本逐步降低。未来,生物质能发电技术将更加成熟和高效,同时生物质能还将向多元化利用方向发展。例如,通过生物质气化、发酵等技术生产生物天然气和生物液体燃料包括供热、供气、副产乙醇等多种技术已逐渐成熟,并开始规模化应用。

生物质能发展面临着技术瓶颈、成本高昂、资源分散等挑战。为了克服这些挑战,需要加大技术研发力度、提高资源利用效率、降低生产成本等。同时,生物质能也面临着巨大的发展机遇。随着全球能源转型和碳中和进程的推进,生物质能作为零碳能源,将受到更多关注和支持。此外,生物质能还可以与农业、林业、环保等领域相结合,形成产业协同发展的良好态势。

(2)航空煤油的市场现状

随着新能源技术的不断发展,生物燃料、合成燃料等可再生能源在航空煤油领域的应用将逐渐增多。这些新能源燃料不仅具有环保优势,还可以减少对化石燃料的依赖,降低航空煤油成本。

航空煤油(Jet fuel),别名无臭煤油,是石油产品之一,主要由不同馏分的烃类化合物组成,是根据飞机发动机的性能和飞机的安全特别研制的航空燃料。

近年来,随着航空业的繁荣和全球旅游业的兴盛,航空煤油的需求持续增长,市场规模逐年扩大。特别是在中国,航空煤油市场规模持续增长,数据显示,2023年国内航空煤油市场规模约为1237.3亿元,同比增长12.8%。2024年,中国航空煤油市场规模超过1400亿元。

全球范围内,航空煤油市场也在逐步恢复并增长。尽管受到新冠疫情的影响,全球航空煤油消费量在2020年显著下降,但随着疫情得到控制,从2021年开始,全球航空煤油消费量逐步恢复。预计到2030年,全球航空煤油市场将达到372亿美元,复合年增长率约为5.0%。

航空煤油的主要需求来自民航和军用航空领域。其中,民航是国内航空煤油的主要消费主体,占比高达96.3%左右。随着全球航空业的复苏和旅客流量的增加,航空煤油的需求有望继续上升。中国作为煤油生产和消费大国,其航空煤油市场供应能力较高。近年来,中国航空煤油出口量不断增长,显示出较强的市场供应能力。例如,2023年中国航空煤油出口数量为1585万吨,同比增长45.3%;2024年1-4月,中国航空煤油出口数量为639万吨,同比增长35.8%。

在应对全球气候变化的大背景下,国际航空运输协会(IATA)提出,全球航空运输业将于2050年实现净零碳排放。“用生物航煤替代化石燃料是推进全球航空运输业实现净零碳排放的有效途径之一。”中国民用航空局相关负责人表示。

当前,全球已有超过45家航空公司,40万架次航班使用了生物航煤。据中国石化统计,以目前我国每年3000多万吨的航煤消费量计算,如全部以生物航煤替代,一年可减排二氧化碳约5500万吨,相当于植树近5亿棵。

相比传统航煤,生物航煤的全生命周期可降低50%以上的碳排放量,已成为全球航空碳减排的主要方向。

2022年5月,“生物经济”被写入“十四五”规划。中国民用航空局出台的《“十四五”民航绿色发展专项规划》明确指出,力争到2025年,生物航煤用量达到5万吨。

国际民航组织(ICAO)提出的目标是到2025年实现全球航煤消费量中有2%使用生物航油,同时确保有10亿乘客乘坐生物航油混合动力航班。

(3)溶解浆市场现状

溶解浆是一种经过化学加工纯化得到的纤维素含量高、杂质少的化学精制浆。它主要由自然界中含纤维素的植物经过化学处理而来,具有白度高、纤维素分子质量分布均匀、反应性能好的特点。从产业链看,溶解浆上游包括棉短绒、木材、生物质等原材料;中游为溶解浆生产与供应;下游为应用领域,其可以用于生产黏胶纤维(粘胶短纤和粘胶长丝)、硝化纤维、醋酸纤维等多种纤维素衍生物和功能材料等,应用终端涉及服装和纺织等行业。

2019-2022年,我国溶解浆行业新产能释放处于停滞状态,无新增项目投产,产能总体维持在260万吨左右。据悉,拥有溶解浆产能的企业数量也仅有7家,包括亚太森博、太阳纸业、湖南骏泰、湖北黄冈晨鸣、青山纸业、安徽华泰和石砚纸业。其中,亚太森博产能排名第一,占比达到46.15%;其次是太阳纸业,占比19.23%。

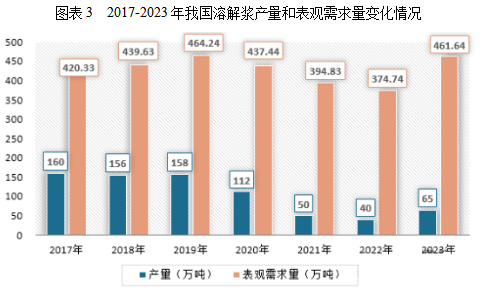

2017-2019年我国溶解浆产量较为稳定,维持在150万吨以上;其后受疫情、木材供给能力不足和价格高及环保政策趋严等因素影响,我国溶解浆产量大幅下滑,2022年达到40万吨,同比下降20%;2023年随着国内木材供给有所增加、粘胶短纤下游需求向好,其产量有所回升,达到65万吨,同比增长62.50%。同时在下游市场带动下,我国溶解浆表观需求量整体保持在370万吨以上。且在经历2年下滑后,于2023年其表观需求量出现回升,达到461.64万吨,同比增长23.19%。

由于国内木材资源供应不足、价格高,而棉短绒又有更重要的用途(主要用于制造炮弹和其他炸药),因此溶解浆的生产受到局限。同时溶解浆下游需求量大,这些也导致其产量远小于表观需求量,市场存在较大产需缺口,需依靠大量进口补充。数据显示,近年来我国溶解浆进口量始终维持在260万吨以上,且呈现整体上升态势,2023年达到396.73万吨,同比增长18.52%。同时,近年来我国溶解浆对外依存度始终处于较高水平,2023年达到85.92%。

(4)绿色甲醇市场

截至2024年6月27日,全球规划中的绿色甲醇项目共有102个,合计规划产能约1327万吨/年。大多数项目仍处于研究和规划阶段,运营中的项目有11个,建造中的项目有5个,规划中的项目有13个,公布或可研阶段的项目有73个。从国家分布来看,西班牙、丹麦和美国是布局绿色甲醇最多的三个国家,项目数分别为13、10和10。技术路线方面,电制甲醇项目占主导地位,生物质制甲醇项目次之。

中国是全球最大的甲醇消费与生产国,2023年中国甲醇总产能为1.05亿吨,占全球近60%。尽管中国拥有庞大的工业体系,国内甲醇需求巨大,但依然依赖进口,2023年进口量约为1455万吨。在“双碳”目标推动下,中国绿色低碳甲醇项目进展迅速。截至2024年8月底,中国绿色低碳甲醇项目累计超过90项,规划产能超过2400万吨,总投资近4300亿元。已开工的项目以中小型为主,主要集中在东北和内蒙古地区,风电或风/光一体成为主要电力来源。

绿色甲醇作为低碳燃料,在汽车燃料、燃料电池、船舶燃料、有机添加剂等领域具有巨大潜力。国际海事组织已通过相关减排战略,推动绿色甲醇在船舶燃料中的应用。此外,绿色甲醇的生产成本正在逐步降低,随着绿电成本的下降和生产规模的扩大,其经济性将进一步提升。

1.1.3技术分析

(1)生物质生产航空煤油

原料获取—预处理—催化热解—新型溶剂实施纤维素、半纤维素、木质素分离—生物油的提质与精炼—产品的检测与储存。

(2)生物质生产溶解浆

原料收集—预处理—化学浸泡—新型溶剂实施纤维素、半纤维素、木质素分离—洗涤除杂—漂白净化—打浆分散—产品。

(3)绿色甲醇工艺:前置处理—气化反应—合成反应—分离提纯—储存运输。

1.1.4项目建设的有利条件

(1)政策优势

2024年国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》提出,深入落实双碳目标任务,大力推进非化石能源高质量发展,稳步推进绿色清洁液体燃料发展,有序推动纤维素等非粮燃料乙醇技术创新和产业化,抓好生物柴油推广应用试点示范。稳步推进生物质能多元化开发利用。

2023年《关于全面推进秸秆综合利用的实施意见(2023—2025年)》明确要通过技术创新、政策创新、制度创新,加快构建秸秆综合利用长效机制,促进农业增效、农民增收,推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局,推进资源全面节约和循环利用。

2023年《吉林省财政厅关于支持绿色低碳发展推动碳达峰碳中和的实施意见》中明确,鼓励生物质发电、生物质清洁供暖、生物天然气等生物质能多元化发展。

《吉林市招商引资政策》中明确吉林市产业投资引导基金投资项目应符合国家和相关产业政策及发展规划,重点投向吉林市“6411”产业规划中旅游、医药健康、航空、信息技术、新材料、先进装备制造、生物技术、节能环保、新能源、文化创意、现代农业、现代服务业等相关产业,以及市政府重点扶持发展的其它领域。引导基金除采取参股设立子基金的投资方式之外,也可以采取跟进投资、直接投资等方式;对新引进的符合条件的招商项目,按照国家、省现行税收政策,享受税收减免。对吉林市贡献率较大的项目,依据《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》(国发[2015]25号)文件精神,由相关部门协助企业依法合规申请税收减免;设立工业企业发展专项资金,鼓励引进“6411”产业体系中化工、汽车、冶金、农产品加工等传统产业的符合国家产业政策、产业支撑强、带动作用明显的重大项目;鼓励引进医药健康、新材料、先进装备制造、电子信息等新兴产业。在生产要素配置上给予重点倾斜,优先推荐国家、省相关专项资金支持。

(2)资源优势

龙潭经济开发区规划面积16.66平方公里,可开发土地资源存量大,新增用地、储备用地可满足新上项目需求,用地价格在东北41个城市中处于低价位。

吉林市水电、风能、太阳能、生物质能、油页岩等资源发展潜力较大,全市电源装机容量1000万千瓦,其中“十四五”期间新增装机327.9万千瓦,年均增长8.3%,其中:燃煤发电307万千瓦,占30.7%;燃气发电86万千瓦,占8.6%;风电154万千瓦,占15.4%;光伏发电70万千瓦,占7%;水电350万千瓦(常规水电320万千瓦,抽水蓄能30万千瓦),占35%;生物质发电27万千瓦,占2.7%;垃圾发电5.8万千瓦,占0.6%;新能源和可再生能源装机占总装机60.7%。预计2025年发电量206.3亿千瓦时,城乡电网总变电容量达到4891.1兆伏安。

吉林市是全省重要的粮食生产基地,农作物秸秆及林业加工剩余物资源丰富,生物质能源化利用条件优越。其中:农业秸秆资源年产量653万吨、林业资源年产量150万吨,均可用于发展生物质能源。

(3)产业优势

龙潭区工业基础雄厚。新中国的第一桶染料、第一袋化肥、第一炉电石在这里诞生,是新中国化学工业的摇篮、共和国的化工长子,是新中国“一五”期间国家重点建设的老工业基地之一、全国最大的化工原料生产基地之一,是中国化学工业长吉图产业区、国家级新型工业化产业示范基地、国家碳纤维高新技术产业化基地,是我国北方地区最大的ABS生产基地。甲甲酯、丙烯腈、ABS、苯乙烯、丁苯橡胶等位居全国前三的化工生产装置25套,13套化工生产装置产能居全国前列,年原油加工能力1000万吨,乙烯生产能力85万吨。

吉林市化学工业循环经济示范园区、龙潭经济开发区中有中国石油、吉林石化公司、吉林建龙钢铁有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司、吉林晨鸣纸业有限公司等多家大型工业企业及73户规模以上工业企业坐落其中,形成具有较强竞争力的化工、冶金两大主导产业集群,工业产值占全市的一半以上,工业核心区地位日益凸显。

项目上游材料均可与区域内原材料企业合作,保证产业链的完善,保证原材料的供应。

(4)人才优势

龙潭区内有本专科院校5所,化工科研、设计单位6所,其中吉化研究院、吉化设计院在化工科研及设计领域在我国处于先进水平,这些院校为生产企业提供了源源不断的人才支持。

同时吉林市拥有一大批高素质的产业化工人,经过企业及公益机构培训后每年向社会输送技能型人才1万多人,为社会培训各类人员2万多人次。劳动力资源优势明显,熟练技工所占比例在东北城市群中处于较高水平,劳动力正值红利期,劳动力成本相对较低,有大批高素质的产业工人队伍,可满足各类企业需求。

(5)区位交通优势

吉林龙潭经济开发区位于吉林市区西北部,龙潭区东部与蛟河市接壤,东南与丰满区相连,南部和西部与昌邑区隔江相望,北部与舒兰市毗邻,位于长吉图开发开放先导区的中间位置,处在环渤海经济圈辐射范围内,距离长春经济圈和城市圈100公里,幅员面积1208.9平方公里。长春—珲春高速公路在开发区内设有入口,开发区至长春88公里,至沈阳446公里,至大连港861公里,距吉林机场20公里,距吉林火车站6.5公里,距编组站吉林北站1.5公里。开发区南区已建成以汉阳南街与徐州西路为主干道的公路网,而且区内有铁路专用线。方便的交通环境,为开发区内的客流、物流畅通流动提供了强有力的保障。

1.2项目建设内容及规模

1.2.1建设规模

本项目占地面积40万平方米,年利用秸秆150万吨,产出航空煤油19万吨、溶解浆37.5万吨;产出甲醇25万吨、300万吨饱和蒸汽以及21兆瓦的发电量。

1.2.2建设内容

项目总建筑面积55万平方米,主要建设原料收储厂房、辅料厂房、加工车间、航空煤油产品车间、溶解浆产品车间、裂解车间、甲醇收储中心、电力中心、蒸汽收集中心以及配套的管道等设施。

1.3项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

本项目总投资为600000万元,其中:建设投资468000万元,流动资金132000万元。

1.3.2资金筹措

企业自筹。

1.4财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后,年销售收入1153846万元,利润144231万元,投资回收期7.2年(税后,含建设期2年),投资利润率24%。

说明:表中“万元”均为人民币

1.4.2社会评价

生物质能作为一种可再生资源,具有巨大的开发潜力。吉林市通过实施生物质高附加值综合利用项目,能够有效利用农业废弃物等生物质资源,将其转化为清洁能源和生物基产品,从而减少对化石能源的依赖,优化能源结构。这不仅有助于缓解能源供应紧张的局面,还能降低碳排放,促进吉林市乃至整个吉林省的可持续发展。

生物质高附加值综合利用项目能够拓展农业功能,促进农业产业链的延伸。通过利用农产品及其废弃物生产新型能源和生物基产品,可以提高农产品的附加值,为农业提供一个市场潜力无限的新平台。项目产品为航空煤油、甲醇等,航空煤油当前售价约8000元/吨,附加值高,项目经济回报较好。本项目不仅能够转变农业增长方式,发展循环经济,还能拓展农村剩余劳动力的转移空间,促进区域经济发展和农民增收。

吉林市生物质高附加值综合利用项目的成功实施,将对其他地区产生示范引领作用。通过展示生物质能源和生物基产品的广阔市场前景和经济效益,可以激发更多地区和企业参与生物质能源开发和利用的积极性,推动全国生物质能源产业的快速发展。

1.5合作方式

合资合作,其它方式可面议。

1.6需外方投资方式

资金,其它方式可面议。

1.7项目建设地点

吉林省吉林龙潭经济开发区。

1.8项目进展情况

对外招商。

2.合作方简介

2.1基本情况

名称:吉林龙潭经济开发区管委会

地址:吉林龙潭经济开发区

2.2概况

龙潭经济开发区坐落在吉林市北部,龙潭区境内,是长吉图开发开放先导区、长吉一体化战略的重要支撑区域。以冶金、化工、新材料、高端装备制造业为主导产业。2023年,开发区规模工业总产值实现191亿元。

2.3联系方式

邮政编码:132000

联 系 人:于学明

电 话:+86-13704316345

电子邮箱:804196585@qq.com

项目所在市(州)联系方式:

联系单位:吉林市商务局投资促进服务中心

联 系 人:姜雨秀

联系电话:+86-432-62049694

+86-15804325460

电子邮箱:jlstzcjfwzx@163.com