1.项目简介

1.1 项目背景

1.1.1 产品简介

本项目采用农作物秸秆作为原料,生产出一系列高质量的产品,包括饲草、有机肥料、活性炭、高热值燃料、碳化肥、液体肥料、土壤改良剂、装饰板材、生物质油、墙面胶、蛋托、秧苗托、木质素磺酸钠、工业配件内衬、融雪剂以及多种纸制品等。

1.1.2 市场前景

(1)秸秆综合利用市场现状

综合利用率的提升:我国秸秆综合利用率从2011年的72.5%增长至2022年的89.8%。其中,秸秆饲料化占比20.2%,基料化与原料化占比1.9%,食用菌基料领域占比2.28%,燃料领域占比9.31%,还田及其他占比66.31%。

主要利用途径:秸秆的主要利用途径包括全量还田肥料化利用、打捆离田饲料化、能源化利用等。由于打捆机械不足和思想认识不足,目前约70%的田块采用全量还田肥料化利用。离田的秸秆主要用于牛羊饲料和生物质电厂的燃料。

政策支持:国家出台了一系列政策支持秸秆综合利用。例如,《秸秆收储运体系建设规范》等标准推动了秸秆收储运体系的建设。此外,地方政府和农业农村部门也在积极推动秸秆综合利用,提供财政奖补等措施。

市场前景:

市场需求的增长:随着粮食产量的增加,秸秆产量也在逐年递增。秸秆作为粮食作物和经济作物生产的副产物,含有丰富的蛋白质、维生素等,可用于提炼酒精、生物汽油、木醋酸、木焦油等多种产品。这些产品的市场需求不断增长,推动了秸秆综合利用的市场前景。

政策的推动:国家对秸秆综合利用的重视和支持,特别是“碳达峰碳中和”“乡村振兴”等政策的实施,为秸秆综合利用市场提供了广阔的发展空间。地方政府也在积极推动相关项目,吸引社会资本投入,提升区域影响力。

技术进步:随着技术的进步,秸秆的综合利用方式不断拓展。例如,秸秆燃料、秸秆建材、秸秆炭等产品的发展,进一步推动了市场的多元化和规模化。

政策支持:

国家标准:国家推荐性标准《秸秆收储运体系建设规范》已经发布,将进一步规范秸秆收储运体系的建设和管理。

财政奖补:地方政府对秸秆收储大棚建设提供财政奖补,影响投资人建设秸秆收储大棚的积极性。例如,安徽省对建设秸秆收储大棚的财政奖补政策,最高不超过80万元。

综上所述,秸秆综合利用市场在政策支持下不断发展,市场需求不断增长,技术进步也为市场带来了新的发展机遇。

(2)秸秆综合利用市场需求

秸秆综合利用项目的市场需求极为广泛,主要需求领域涵盖了生物质能源、有机肥料、建筑材料、饲料以及食用菌基料等。

1)市场需求领域

生物质能源:秸秆作为生物质能源的原料,可用于生产生物燃料、生物气体或直接用于燃烧发电。随着对可再生能源需求的不断上升,秸秆作为一种碳中和的能源选择,展现了巨大的潜力。

有机肥料和土壤改良剂:经过适当处理的秸秆可转化为有机肥料或土壤改良剂,有效提升土壤肥力和保水保肥性能,对农业生产具有深远的影响。

建筑材料:秸秆中的纤维素成分可用于制造纸浆和纤维板等工业产品。特别是在环保和可持续发展要求日益严格的情况下,秸秆作为木材替代品的潜力日益凸显。

饲料:秸秆可作为饲料或动物庇护所的原料,为动物提供舒适的栖息环境和营养补给。

食用菌基料:秸秆在食用菌基料领域同样拥有广泛的应用,能够满足食用菌生长所需的营养条件。

2)市场需求量

据《2024-2029年中国秸秆行业运营态势与投资前景调查研究报告》显示,2022年我国秸秆综合利用市场规模接近1900亿元,2023年增长至2065亿元以上,同比增长8.7%。这反映出秸秆综合利用市场需求量的持续增长,市场前景极为广阔。

3)市场前景

随着环保意识的提升和可再生能源需求的增加,秸秆综合利用项目的市场前景十分乐观。政策扶持和技术创新为秸秆综合利用市场的扩展提供了坚实的支持。展望未来,随着技术的不断进步和市场需求的扩大,秸秆资源化利用有望逐步成为农业可持续发展和资源高效利用的关键环节。

1.1.3技术分析

通过秸秆综合利用项目生产减水剂(木质素磺酸钠)可供商混站、印染业等行业使用,提高秸秆高效利用率,秸秆碳化过程产物可加工成农作物液体肥、碳化肥、活性炭、土壤改良剂、路面融雪剂等产品,上述产品生产过程中产生的固体废料可加工蛋托、秧苗托、工业配件内衬、其他纸制品、工艺摆件,生产过程可全程实现零污染、零排放,达到环保要求;同时秸秆经处理后可加工成木质素、纤维素等原料,利用该木质素、纤维素可加工装饰装修用环保生态板材,本板材零甲醛,零污染,可取代或部分替代现有装饰用板材。秸秆经现代技术生产的碳化物质通过技术处理可替代或部分替代周边各供热公司现有燃料(经试验,本燃料热值可达5800大卡),节约各企业运输成本、生产运行成本,是未来发展方向。

1.1.4项目建设的有利条件

(1)政策优势

《关于“十四五”大宗固体废弃物农产品加工及食品

四平市秸秆综合利用项目

时间:2025-03-18 17:46 信息来源:吉林省商务信息中心打印| 字号:中

|

1.项目简介

1.1 项目背景

1.1.1 产品简介

本项目采用农作物秸秆作为原料,生产出一系列高质量的产品,包括饲草、有机肥料、活性炭、高热值燃料、碳化肥、液体肥料、土壤改良剂、装饰板材、生物质油、墙面胶、蛋托、秧苗托、木质素磺酸钠、工业配件内衬、融雪剂以及多种纸制品等。

1.1.2 市场前景

(1)秸秆综合利用市场现状

综合利用率的提升:我国秸秆综合利用率从2011年的72.5%增长至2022年的89.8%。其中,秸秆饲料化占比20.2%,基料化与原料化占比1.9%,食用菌基料领域占比2.28%,燃料领域占比9.31%,还田及其他占比66.31%。

主要利用途径:秸秆的主要利用途径包括全量还田肥料化利用、打捆离田饲料化、能源化利用等。由于打捆机械不足和思想认识不足,目前约70%的田块采用全量还田肥料化利用。离田的秸秆主要用于牛羊饲料和生物质电厂的燃料。

政策支持:国家出台了一系列政策支持秸秆综合利用。例如,《秸秆收储运体系建设规范》等标准推动了秸秆收储运体系的建设。此外,地方政府和农业农村部门也在积极推动秸秆综合利用,提供财政奖补等措施。

市场前景:

市场需求的增长:随着粮食产量的增加,秸秆产量也在逐年递增。秸秆作为粮食作物和经济作物生产的副产物,含有丰富的蛋白质、维生素等,可用于提炼酒精、生物汽油、木醋酸、木焦油等多种产品。这些产品的市场需求不断增长,推动了秸秆综合利用的市场前景。

政策的推动:国家对秸秆综合利用的重视和支持,特别是“碳达峰碳中和”“乡村振兴”等政策的实施,为秸秆综合利用市场提供了广阔的发展空间。地方政府也在积极推动相关项目,吸引社会资本投入,提升区域影响力。

技术进步:随着技术的进步,秸秆的综合利用方式不断拓展。例如,秸秆燃料、秸秆建材、秸秆炭等产品的发展,进一步推动了市场的多元化和规模化。

政策支持:

国家标准:国家推荐性标准《秸秆收储运体系建设规范》已经发布,将进一步规范秸秆收储运体系的建设和管理。

财政奖补:地方政府对秸秆收储大棚建设提供财政奖补,影响投资人建设秸秆收储大棚的积极性。例如,安徽省对建设秸秆收储大棚的财政奖补政策,最高不超过80万元。

综上所述,秸秆综合利用市场在政策支持下不断发展,市场需求不断增长,技术进步也为市场带来了新的发展机遇。

(2)秸秆综合利用市场需求

秸秆综合利用项目的市场需求极为广泛,主要需求领域涵盖了生物质能源、有机肥料、建筑材料、饲料以及食用菌基料等。

1)市场需求领域

生物质能源:秸秆作为生物质能源的原料,可用于生产生物燃料、生物气体或直接用于燃烧发电。随着对可再生能源需求的不断上升,秸秆作为一种碳中和的能源选择,展现了巨大的潜力。

有机肥料和土壤改良剂:经过适当处理的秸秆可转化为有机肥料或土壤改良剂,有效提升土壤肥力和保水保肥性能,对农业生产具有深远的影响。

建筑材料:秸秆中的纤维素成分可用于制造纸浆和纤维板等工业产品。特别是在环保和可持续发展要求日益严格的情况下,秸秆作为木材替代品的潜力日益凸显。

饲料:秸秆可作为饲料或动物庇护所的原料,为动物提供舒适的栖息环境和营养补给。

食用菌基料:秸秆在食用菌基料领域同样拥有广泛的应用,能够满足食用菌生长所需的营养条件。

2)市场需求量

据《2024-2029年中国秸秆行业运营态势与投资前景调查研究报告》显示,2022年我国秸秆综合利用市场规模接近1900亿元,2023年增长至2065亿元以上,同比增长8.7%。这反映出秸秆综合利用市场需求量的持续增长,市场前景极为广阔。

3)市场前景

随着环保意识的提升和可再生能源需求的增加,秸秆综合利用项目的市场前景十分乐观。政策扶持和技术创新为秸秆综合利用市场的扩展提供了坚实的支持。展望未来,随着技术的不断进步和市场需求的扩大,秸秆资源化利用有望逐步成为农业可持续发展和资源高效利用的关键环节。

1.1.3技术分析

通过秸秆综合利用项目生产减水剂(木质素磺酸钠)可供商混站、印染业等行业使用,提高秸秆高效利用率,秸秆碳化过程产物可加工成农作物液体肥、碳化肥、活性炭、土壤改良剂、路面融雪剂等产品,上述产品生产过程中产生的固体废料可加工蛋托、秧苗托、工业配件内衬、其他纸制品、工艺摆件,生产过程可全程实现零污染、零排放,达到环保要求;同时秸秆经处理后可加工成木质素、纤维素等原料,利用该木质素、纤维素可加工装饰装修用环保生态板材,本板材零甲醛,零污染,可取代或部分替代现有装饰用板材。秸秆经现代技术生产的碳化物质通过技术处理可替代或部分替代周边各供热公司现有燃料(经试验,本燃料热值可达5800大卡),节约各企业运输成本、生产运行成本,是未来发展方向。

1.1.4项目建设的有利条件

(1)政策优势

《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》:大力推进秸秆综合利用,坚持农用优先,推进秸秆肥料化、饲料化和基料化利用,扩大秸秆清洁能源利用规模,鼓励利用秸秆生产环保板材、炭基产品等。建立健全秸秆收储运体系。

《农业农村减排固碳实施方案》:以肥料化、饲料化、能源化利用为主攻方向,建设一批秸秆综合利用重点县,提升全国秸秆综合利用水平,秸秆综合利用率达到88.1%。

《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》:到2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。

(2)产业优势

四平市是老工业城市,拥有丰富的工业基础和成熟的产业链。四平市是东北重要的粮仓,年收集秸秆量约550万吨,原材料充足,能够满足企业生产需求。双辽全市耕地面积280.36万亩,粮食产量稳定在25.33亿斤阶段性水平,同时可产生秸秆、稻草117.6万吨左右。

(3)区位优势

双辽市位于吉林省西南部,地处吉林、辽宁、内蒙古三省区交界处,素有“三省通衢”之称。其交通网络包括平齐铁路和大郑铁路,并有双嫩高速、大广高速和长深高速三条高速公路贯穿全境。此外,双辽市还有2条国道和1条省道公路,形成了以铁路和高速公路为骨架的交通网络,极大地便利了与外界的经济交流。

双辽市的交通优势不仅体现在其地理位置和交通网络,还体现在其作为物流集散地的潜力。双辽市地处东北亚区域中心地带,是哈长城市群向南开放的桥头堡,辐射面积达124万平方公里。高速公路和高速铁路将双辽纳入沈阳、长春“半小时都市圈”,进一步提升了其交通便捷性。

双辽市的区位交通优势明显,不仅交通便利,而且地理位置优越,是东北地区重要的交通枢纽和物流集散地。

(4)人才优势

四平拥有吉林师范大学、吉林师范大学博达学院、吉林农业工程职业技术学院、四平职业大学以及正在组建的红嘴职业技术学院、吉林大学四平医学高等专科、四平广播电视大学等多所大学。其中,吉林师范大学是吉林省重点大学,有全日制本科在校生16302人,研究生1844人,留学生336人,成人教育学生15131人,每年可向社会培养数千名高等人才。周边长春、哈尔滨、大庆等城市拥有众多高校,年可提供50多万高等人才。这些人才可为项目建设提供技术支撑。

1.2 项目建设内容及规模

用地面积12公顷,新建总建筑面积为70000m²,主要建设各类秸秆深加工车间、实验室、办公楼、库房及配套用房等;购置各类产品生产线设备及相关配套设施建设。

利用农作物秸秆为原料,生产高质量饲草、有机肥、活性炭、高热值燃料、碳化肥、液体肥、土壤改良剂、装饰板材、生物质油、墙面胶、蛋托、秧苗托、木质素磺酸钠、工业配件内衬、融雪剂及其他纸制品等产品。

1.3.项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

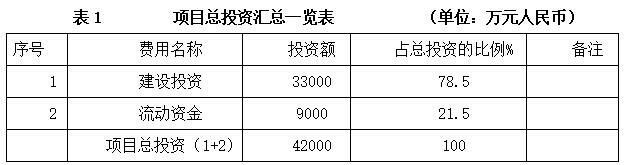

项目总投资42000万元,其中建设投资33000万元。

1.3.2资金筹措

企业自筹。

1.4 财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后,年销售收入28000万元,利润8400万元,投资回收期6年(税后,含建设期1年),投资利润率20%。

说明:表中“万元”均为人民币

1.4.2 社会评价

1.生态环境改善:秸秆综合利用项目通过多种方式减少秸秆焚烧,从而减少空气污染和温室气体排放。

2.农民增收:秸秆综合利用项目通过将秸秆转化为高附加值产品,为农民提供了额外的收入来源。

3.增加就业机会:项目的建设和运营需要大量的人力资源,包括生产、销售、物流等多个环节,这为当地居民提供了大量的就业机会,尤其是对于农村地区,可以有效缓解就业压力。

1.5合作方式

独资,合资、合作。

1.6需外方投资方式

资金、其他方式可面谈。

1.7项目建设地点

双辽市

1.8项目进展情况

项目建议书已编制

2.合作方简介

2.1单位基本情况

名称:双辽市人民政府

地址:四平市双辽市辽河路1980号

2.2单位概况

双辽市地处吉林、辽宁、内蒙古三省(区)交界处,松辽平原与科尔沁草原接壤带,素有鸡鸣闻三省之称。辖区面积3121.2平方公里,常住人口32万,下辖18个乡镇(街道),1个省级经济开发区。境内有2条铁路,4条国省干线,是吉林省唯一拥有4条高速公路、9个高速公路出口的节点城市。

双辽资源丰富,地处世界“黄金玉米带”,农业资源得天独厚。交通便利,土质肥沃,物产丰富,资源优势显著。双辽全市耕地面积280.36万亩,粮食产量稳定在25.33亿斤阶段性水平,同时可产生秸秆、稻草117.6万吨左右。全市玉米播种面积达到203万亩,产量21亿斤左右;水稻播种面积35万亩,产量3.8亿斤左右;大豆播种面积20万亩,产量0.5亿斤左右;花生种植面积13.25万亩,产量0.77亿斤左右。几年来,双辽先后获得了全国产粮大县、全国商品粮基地县、全程机械化示范县等荣誉称号。

双辽市始终坚持以现代农业产业发展为核心,坚定不移大力培育现代农业产业集群。

农产品加工及食品

四平市秸秆综合利用项目

时间:2025-03-18 17:46 信息来源:吉林省商务信息中心打印| 字号:中

|

1.项目简介

1.1 项目背景

1.1.1 产品简介

本项目采用农作物秸秆作为原料,生产出一系列高质量的产品,包括饲草、有机肥料、活性炭、高热值燃料、碳化肥、液体肥料、土壤改良剂、装饰板材、生物质油、墙面胶、蛋托、秧苗托、木质素磺酸钠、工业配件内衬、融雪剂以及多种纸制品等。

1.1.2 市场前景

(1)秸秆综合利用市场现状

综合利用率的提升:我国秸秆综合利用率从2011年的72.5%增长至2022年的89.8%。其中,秸秆饲料化占比20.2%,基料化与原料化占比1.9%,食用菌基料领域占比2.28%,燃料领域占比9.31%,还田及其他占比66.31%。

主要利用途径:秸秆的主要利用途径包括全量还田肥料化利用、打捆离田饲料化、能源化利用等。由于打捆机械不足和思想认识不足,目前约70%的田块采用全量还田肥料化利用。离田的秸秆主要用于牛羊饲料和生物质电厂的燃料。

政策支持:国家出台了一系列政策支持秸秆综合利用。例如,《秸秆收储运体系建设规范》等标准推动了秸秆收储运体系的建设。此外,地方政府和农业农村部门也在积极推动秸秆综合利用,提供财政奖补等措施。

市场前景:

市场需求的增长:随着粮食产量的增加,秸秆产量也在逐年递增。秸秆作为粮食作物和经济作物生产的副产物,含有丰富的蛋白质、维生素等,可用于提炼酒精、生物汽油、木醋酸、木焦油等多种产品。这些产品的市场需求不断增长,推动了秸秆综合利用的市场前景。

政策的推动:国家对秸秆综合利用的重视和支持,特别是“碳达峰碳中和”“乡村振兴”等政策的实施,为秸秆综合利用市场提供了广阔的发展空间。地方政府也在积极推动相关项目,吸引社会资本投入,提升区域影响力。

技术进步:随着技术的进步,秸秆的综合利用方式不断拓展。例如,秸秆燃料、秸秆建材、秸秆炭等产品的发展,进一步推动了市场的多元化和规模化。

政策支持:

国家标准:国家推荐性标准《秸秆收储运体系建设规范》已经发布,将进一步规范秸秆收储运体系的建设和管理。

财政奖补:地方政府对秸秆收储大棚建设提供财政奖补,影响投资人建设秸秆收储大棚的积极性。例如,安徽省对建设秸秆收储大棚的财政奖补政策,最高不超过80万元。

综上所述,秸秆综合利用市场在政策支持下不断发展,市场需求不断增长,技术进步也为市场带来了新的发展机遇。

(2)秸秆综合利用市场需求

秸秆综合利用项目的市场需求极为广泛,主要需求领域涵盖了生物质能源、有机肥料、建筑材料、饲料以及食用菌基料等。

1)市场需求领域

生物质能源:秸秆作为生物质能源的原料,可用于生产生物燃料、生物气体或直接用于燃烧发电。随着对可再生能源需求的不断上升,秸秆作为一种碳中和的能源选择,展现了巨大的潜力。

有机肥料和土壤改良剂:经过适当处理的秸秆可转化为有机肥料或土壤改良剂,有效提升土壤肥力和保水保肥性能,对农业生产具有深远的影响。

建筑材料:秸秆中的纤维素成分可用于制造纸浆和纤维板等工业产品。特别是在环保和可持续发展要求日益严格的情况下,秸秆作为木材替代品的潜力日益凸显。

饲料:秸秆可作为饲料或动物庇护所的原料,为动物提供舒适的栖息环境和营养补给。

食用菌基料:秸秆在食用菌基料领域同样拥有广泛的应用,能够满足食用菌生长所需的营养条件。

2)市场需求量

据《2024-2029年中国秸秆行业运营态势与投资前景调查研究报告》显示,2022年我国秸秆综合利用市场规模接近1900亿元,2023年增长至2065亿元以上,同比增长8.7%。这反映出秸秆综合利用市场需求量的持续增长,市场前景极为广阔。

3)市场前景

随着环保意识的提升和可再生能源需求的增加,秸秆综合利用项目的市场前景十分乐观。政策扶持和技术创新为秸秆综合利用市场的扩展提供了坚实的支持。展望未来,随着技术的不断进步和市场需求的扩大,秸秆资源化利用有望逐步成为农业可持续发展和资源高效利用的关键环节。

1.1.3技术分析

通过秸秆综合利用项目生产减水剂(木质素磺酸钠)可供商混站、印染业等行业使用,提高秸秆高效利用率,秸秆碳化过程产物可加工成农作物液体肥、碳化肥、活性炭、土壤改良剂、路面融雪剂等产品,上述产品生产过程中产生的固体废料可加工蛋托、秧苗托、工业配件内衬、其他纸制品、工艺摆件,生产过程可全程实现零污染、零排放,达到环保要求;同时秸秆经处理后可加工成木质素、纤维素等原料,利用该木质素、纤维素可加工装饰装修用环保生态板材,本板材零甲醛,零污染,可取代或部分替代现有装饰用板材。秸秆经现代技术生产的碳化物质通过技术处理可替代或部分替代周边各供热公司现有燃料(经试验,本燃料热值可达5800大卡),节约各企业运输成本、生产运行成本,是未来发展方向。

1.1.4项目建设的有利条件

(1)政策优势

《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》:大力推进秸秆综合利用,坚持农用优先,推进秸秆肥料化、饲料化和基料化利用,扩大秸秆清洁能源利用规模,鼓励利用秸秆生产环保板材、炭基产品等。建立健全秸秆收储运体系。

《农业农村减排固碳实施方案》:以肥料化、饲料化、能源化利用为主攻方向,建设一批秸秆综合利用重点县,提升全国秸秆综合利用水平,秸秆综合利用率达到88.1%。

《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》:到2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。

(2)产业优势

四平市是老工业城市,拥有丰富的工业基础和成熟的产业链。四平市是东北重要的粮仓,年收集秸秆量约550万吨,原材料充足,能够满足企业生产需求。双辽全市耕地面积280.36万亩,粮食产量稳定在25.33亿斤阶段性水平,同时可产生秸秆、稻草117.6万吨左右。

(3)区位优势

双辽市位于吉林省西南部,地处吉林、辽宁、内蒙古三省区交界处,素有“三省通衢”之称。其交通网络包括平齐铁路和大郑铁路,并有双嫩高速、大广高速和长深高速三条高速公路贯穿全境。此外,双辽市还有2条国道和1条省道公路,形成了以铁路和高速公路为骨架的交通网络,极大地便利了与外界的经济交流。

双辽市的交通优势不仅体现在其地理位置和交通网络,还体现在其作为物流集散地的潜力。双辽市地处东北亚区域中心地带,是哈长城市群向南开放的桥头堡,辐射面积达124万平方公里。高速公路和高速铁路将双辽纳入沈阳、长春“半小时都市圈”,进一步提升了其交通便捷性。

双辽市的区位交通优势明显,不仅交通便利,而且地理位置优越,是东北地区重要的交通枢纽和物流集散地。

(4)人才优势

四平拥有吉林师范大学、吉林师范大学博达学院、吉林农业工程职业技术学院、四平职业大学以及正在组建的红嘴职业技术学院、吉林大学四平医学高等专科、四平广播电视大学等多所大学。其中,吉林师范大学是吉林省重点大学,有全日制本科在校生16302人,研究生1844人,留学生336人,成人教育学生15131人,每年可向社会培养数千名高等人才。周边长春、哈尔滨、大庆等城市拥有众多高校,年可提供50多万高等人才。这些人才可为项目建设提供技术支撑。

1.2 项目建设内容及规模

用地面积12公顷,新建总建筑面积为70000m²,主要建设各类秸秆深加工车间、实验室、办公楼、库房及配套用房等;购置各类产品生产线设备及相关配套设施建设。

利用农作物秸秆为原料,生产高质量饲草、有机肥、活性炭、高热值燃料、碳化肥、液体肥、土壤改良剂、装饰板材、生物质油、墙面胶、蛋托、秧苗托、木质素磺酸钠、工业配件内衬、融雪剂及其他纸制品等产品。

1.3.项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

项目总投资42000万元,其中建设投资33000万元。

1.3.2资金筹措

企业自筹。

1.4 财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后,年销售收入28000万元,利润8400万元,投资回收期6年(税后,含建设期1年),投资利润率20%。

说明:表中“万元”均为人民币

1.4.2 社会评价

1.生态环境改善:秸秆综合利用项目通过多种方式减少秸秆焚烧,从而减少空气污染和温室气体排放。

2.农民增收:秸秆综合利用项目通过将秸秆转化为高附加值产品,为农民提供了额外的收入来源。

3.增加就业机会:项目的建设和运营需要大量的人力资源,包括生产、销售、物流等多个环节,这为当地居民提供了大量的就业机会,尤其是对于农村地区,可以有效缓解就业压力。

1.5合作方式

独资,合资、合作。

1.6需外方投资方式

资金、其他方式可面谈。

1.7项目建设地点

双辽市

1.8项目进展情况

项目建议书已编制

2.合作方简介

2.1单位基本情况

名称:双辽市人民政府

地址:四平市双辽市辽河路1980号

2.2单位概况

双辽市地处吉林、辽宁、内蒙古三省(区)交界处,松辽平原与科尔沁草原接壤带,素有鸡鸣闻三省之称。辖区面积3121.2平方公里,常住人口32万,下辖18个乡镇(街道),1个省级经济开发区。境内有2条铁路,4条国省干线,是吉林省唯一拥有4条高速公路、9个高速公路出口的节点城市。

双辽资源丰富,地处世界“黄金玉米带”,农业资源得天独厚。交通便利,土质肥沃,物产丰富,资源优势显著。双辽全市耕地面积280.36万亩,粮食产量稳定在25.33亿斤阶段性水平,同时可产生秸秆、稻草117.6万吨左右。全市玉米播种面积达到203万亩,产量21亿斤左右;水稻播种面积35万亩,产量3.8亿斤左右;大豆播种面积20万亩,产量0.5亿斤左右;花生种植面积13.25万亩,产量0.77亿斤左右。几年来,双辽先后获得了全国产粮大县、全国商品粮基地县、全程机械化示范县等荣誉称号。

双辽市始终坚持以现代农业产业发展为核心,坚定不移大力培育现代农业产业集群。

2.3联系方式

项目所在县(市)区联系方式:

联 系 人:黄喜波

联系电话:+86-13844438112

项目所在市(州)联系方式:

联系单位:四平市经合局

联 系 人:温大成

联系电话:+86-434-3260536

电子邮箱:spjhjjhk@163.com

(责任编辑:李光辉)

2.3联系方式

项目所在县(市)区联系方式:

联 系 人:黄喜波

联系电话:+86-13844438112

项目所在市(州)联系方式:

联系单位:四平市经合局

联 系 人:温大成

联系电话:+86-434-3260536

电子邮箱:spjhjjhk@163.com

(责任编辑:李光辉)综合利用的指导意见》:大力推进秸秆综合利用,坚持农用优先,推进秸秆肥料化、饲料化和基料化利用,扩大秸秆清洁能源利用规模,鼓励利用秸秆生产环保板材、炭基产品等。建立健全秸秆收储运体系。

《农业农村减排固碳实施方案》:以肥料化、饲料化、能源化利用为主攻方向,建设一批秸秆综合利用重点县,提升全国秸秆综合利用水平,秸秆综合利用率达到88.1%。

《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》:到2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系。

(2)产业优势

四平市是老工业城市,拥有丰富的工业基础和成熟的产业链。四平市是东北重要的粮仓,年收集秸秆量约550万吨,原材料充足,能够满足企业生产需求。双辽全市耕地面积280.36万亩,粮食产量稳定在25.33亿斤阶段性水平,同时可产生秸秆、稻草117.6万吨左右。

(3)区位优势

双辽市位于吉林省西南部,地处吉林、辽宁、内蒙古三省区交界处,素有“三省通衢”之称。其交通网络包括平齐铁路和大郑铁路,并有双嫩高速、大广高速和长深高速三条高速公路贯穿全境。此外,双辽市还有2条国道和1条省道公路,形成了以铁路和高速公路为骨架的交通网络,极大地便利了与外界的经济交流。

双辽市的交通优势不仅体现在其地理位置和交通网络,还体现在其作为物流集散地的潜力。双辽市地处东北亚区域中心地带,是哈长城市群向南开放的桥头堡,辐射面积达124万平方公里。高速公路和高速铁路将双辽纳入沈阳、长春“半小时都市圈”,进一步提升了其交通便捷性。

双辽市的区位交通优势明显,不仅交通便利,而且地理位置优越,是东北地区重要的交通枢纽和物流集散地。

(4)人才优势

四平拥有吉林师范大学、吉林师范大学博达学院、吉林农业工程职业技术学院、四平职业大学以及正在组建的红嘴职业技术学院、吉林大学四平医学高等专科、四平广播电视大学等多所大学。其中,吉林师范大学是吉林省重点大学,有全日制本科在校生16302人,研究生1844人,留学生336人,成人教育学生15131人,每年可向社会培养数千名高等人才。周边长春、哈尔滨、大庆等城市拥有众多高校,年可提供50多万高等人才。这些人才可为项目建设提供技术支撑。

1.2 项目建设内容及规模

用地面积12公顷,新建总建筑面积为70000m²,主要建设各类秸秆深加工车间、实验室、办公楼、库房及配套用房等;购置各类产品生产线设备及相关配套设施建设。

利用农作物秸秆为原料,生产高质量饲草、有机肥、活性炭、高热值燃料、碳化肥、液体肥、土壤改良剂、装饰板材、生物质油、墙面胶、蛋托、秧苗托、木质素磺酸钠、工业配件内衬、融雪剂及其他纸制品等产品。

1.3.项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

项目总投资42000万元,其中建设投资33000万元。

1.3.2资金筹措

企业自筹。

1.4 财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后,年销售收入28000万元,利润8400万元,投资回收期6年(税后,含建设期1年),投资利润率20%。

说明:表中“万元”均为人民币

1.4.2 社会评价

1.生态环境改善:秸秆综合利用项目通过多种方式减少秸秆焚烧,从而减少空气污染和温室气体排放。

2.农民增收:秸秆综合利用项目通过将秸秆转化为高附加值产品,为农民提供了额外的收入来源。

3.增加就业机会:项目的建设和运营需要大量的人力资源,包括生产、销售、物流等多个环节,这为当地居民提供了大量的就业机会,尤其是对于农村地区,可以有效缓解就业压力。

1.5合作方式

独资,合资、合作。

1.6需外方投资方式

资金、其他方式可面谈。

1.7项目建设地点

双辽市

1.8项目进展情况

项目建议书已编制

2.合作方简介

2.1单位基本情况

名称:双辽市人民政府

地址:四平市双辽市辽河路1980号

2.2单位概况

双辽市地处吉林、辽宁、内蒙古三省(区)交界处,松辽平原与科尔沁草原接壤带,素有鸡鸣闻三省之称。辖区面积3121.2平方公里,常住人口32万,下辖18个乡镇(街道),1个省级经济开发区。境内有2条铁路,4条国省干线,是吉林省唯一拥有4条高速公路、9个高速公路出口的节点城市。

双辽资源丰富,地处世界“黄金玉米带”,农业资源得天独厚。交通便利,土质肥沃,物产丰富,资源优势显著。双辽全市耕地面积280.36万亩,粮食产量稳定在25.33亿斤阶段性水平,同时可产生秸秆、稻草117.6万吨左右。全市玉米播种面积达到203万亩,产量21亿斤左右;水稻播种面积35万亩,产量3.8亿斤左右;大豆播种面积20万亩,产量0.5亿斤左右;花生种植面积13.25万亩,产量0.77亿斤左右。几年来,双辽先后获得了全国产粮大县、全国商品粮基地县、全程机械化示范县等荣誉称号。

双辽市始终坚持以现代农业产业发展为核心,坚定不移大力培育现代农业产业集群。

2.3联系方式

项目所在县(市)区联系方式:

联 系 人:黄喜波

联系电话:+86-13844438112

项目所在市(州)联系方式:

联系单位:四平市经合局

联 系 人:温大成

联系电话:+86-434-3260536

电子邮箱:spjhjjhk@163.com